著者

ほうれい線治療専門

東京リンクルクリニック

院長 沖津茉莉子

ドクター紹介はこちら

「ほうれい線てよく見ると人によって形が違う...」

そう気づいたあなた、よく観察していますね。

その通り、ほうれい線は人によって深さ、長さ、カーブの具合、枝分かれの数など見た目の違いがさまざま。

ただし、深さや長さは治療に影響しますが、正直、形の違いは分類わけをしてもあまり意味がありません。

実は、最も大事なのは「原因」による分類です。

実際の診療の現場では、ほうれい線の形状はほとんど関係なく、目立っている原因を探ることで最適な治療法の選択につながります。

このページでは、ほうれい線の様々な学術的な分類に関して簡単に解説します。

ほうれい線のタイプに詳しくなって、自分に合った治療法の下調べに役立てましょう。

ほうれい線の「形状」による分類

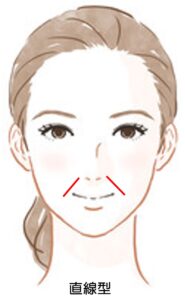

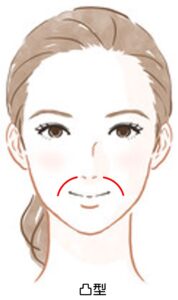

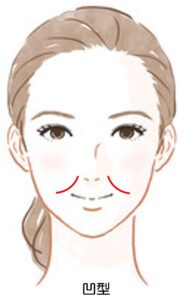

ほうれい線の形状は人によって様々なパターンがあり、解剖学的研究ではほうれい線の形状を3つのタイプ(直線型・凸型・凹型・直線型)に分類した報告があります。(Prastic reconstructive surgery 1922 Feb.)

直線型は比較的まっすぐなライン状、凸型は頬の脂肪が張り出して溝が外側に盛り上がって見えるタイプ、凹型は皮膚がくぼんで溝が内側に食い込むタイプ、といった具合です。

この形状の違いは、ほうれい線の長さやカーブの描き方にも影響し、たとえば凸型は口元を中心に弧を描くように見え、直線型はほぼ真っ直ぐ鼻の脇から口角に向かって伸びます。

ほうれい線の「深さ・長さ」による分類

ほうれい線はその深さや長さにより重症度を評価できます。

医学文献では、5段階の「しわ重症度評価尺度(Wrinkle Severity Rating Scale: WSRS)」が標準的に用いられおり、1が「ほうれい線なし(全く見えない)」で、5が「非常に深く長いほうれい線(皮膚を伸展しても約2mm以上の深い溝が残る状態)」と定義されています。(Clinical, cosmetic and investigational dermatology 2019 Jan 14)

ほうれい線の「原因」による分類

ほうれい線の形成される原因に着目した分類も知られています。

たとえば、中国の大規模研究(Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS 2015 Jul)では、解剖学的特徴にもとづき、ほうれい線を以下の5つのタイプに分類しています。

皮膚タイプ

皮膚のたるみが主な原因で、仰向けになると消失する浅いしわ

脂肪タイプ

頬の脂肪の増大・下垂が主な原因で、外側に厚みがある幅の広い溝

筋肉タイプ

上唇挙筋群の筋力が強く、仰向けになっても消えない深いしわ

骨格後退タイプ

上顎の発達不全など骨の凹みが原因で鼻翼基部が陥没し生じる溝

複合タイプ

複数の要因が重なったタイプ

以上の5つのタイプはそれぞれ原因別に分かれています。

たとえば、骨格後退タイプではほうれい線部分の皮下脂肪が少なくなる傾向があり、若い年代でもほうれい線が目立ちやすく、過去にはシリコンインプラントや脂肪注入で骨格や脂肪のボリューム補填する治療がおこなわれていました。

現在はヒアルロン酸などの注入治療で不足したボリュームを補うのが一般的とされています。

以上のように、実際の診療では、ほうれい線の原因を分類することで、最適な治療法の選択につながります。

実際には、多くの場合で複数の要因が重なっているため、「複合タイプ」として総合的に捉える必要があります。

まとめ

ほうれい線の分類には形状・深さ・原因別など様々ありますが、形状分類は治療に直結せず、臨床的な意義はほぼありません。

一方、深さや原因別の分類(皮膚・脂肪・筋肉・骨格など)は、適切な治療法を選ぶ指標になります。

ただし、実際のほうれい線は複合的な要因で形成されるため、総合的な判断が重要です。

当院はほうれい線治療を専門におこなっており、お客様一人ひとりのご状態やご希望に合わせた治療計画のご提案が可能です。

メールでの無料カウンセリングもおこなっていますので、当院のメールアドレス宛に「メールカウンセリング希望」と記入し、お気軽にご相談ください。

院長の私が直接ご返信させていただきます。