著者

ほうれい線治療専門

東京リンクルクリニック

院長 沖津茉莉子

ドクター紹介はこちら

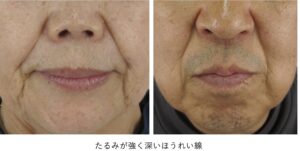

“深いほうれい線の特徴”

- 明るい場所・無表情の状態でもくっきりと目立つ

- 加齢変化により皮膚が沈み込むことで生じる

- 陰影がはっきりしていて老けた印象や疲れた印象を与える

- 浅いほうれい線より原因が複雑、改善には専門的なアプローチが必要

「このほうれい線さえなければ、もっと若々しく見えるのに…」そんな深いほうれい線のお悩みを抱えていませんか?

スキンケアや表情筋トレーニングを頑張っているのに、なぜか改善しない。

実はその原因、セルフケアでは届かない「肌の奥深く」にあるかもしれません。

深いほうれい線は、単なる肌表面の問題ではなく、加齢による骨格の変化や皮膚のコラーゲンの大幅な減少など、複数の構造的な要因が絡んでいます。

だからこそ、自宅でのケアだけでなく専門的なアプローチが必要なのです。

でも安心してください。適切な治療法を知れば、解決への道は意外とシンプル。

この記事では、深いほうれい線の本当の原因と、驚くほど効果的な美容医療の治療法をご紹介します。

「もう隠す必要はない」と感じられる肌を一緒に目指しましょう!

目次

深いほうれい線ができる3つの原因

まず、ほうれい線の溝が深く刻まれてしまう原因には以下の3つが挙げられます。

1. 皮膚のコラーゲンの低下

加齢や紫外線の影響により、皮膚のコラーゲンやエラスチンが大幅に減少することで、皮膚が薄くなりハリや弾力が低下し、折れ曲がりやすくなることでほうれい線の溝が深くなっていきます。

2. 骨の萎縮や靭帯の劣化

加齢によって顔の土台となる骨が萎縮し、頬の組織の支えが弱くなります。

また、脂肪や皮膚を骨につなぎ止めている靭帯も劣化してゆるくなるため、頬が徐々に下垂し、ほうれい線に深い影を落とすようになっていきます。

3. 表情筋のくり返し動作

笑うときや話すときの表情筋の動作が長期にわたりくり返されることで、皮膚に付いた折れ癖が徐々に定着し、ほうれい線が深く刻まれて不可逆的なものに変化していきます。

「深いほうれい線」はセルフケアでは改善できない理由

深くなったほうれい線を自分でどうにか治そうとしても、それには限界があります。以下で理由を見ていきましょう。

スキンケアやマッサージでは限界がある

深いほうれい線は、皮膚表面の乾燥やハリ不足だけが原因ではありません。

そのため、いくら保湿や基礎化粧を頑張っても、骨格や脂肪に変化があれば、溝は皮膚の内側から立体的に刻まれていきます。

むしろ悪化するケースも?間違ったセルフケアの落とし穴

少しでも溝を浅くしようと、セルフケアに躍起になりすぎることはお勧めできません。

- 強いマッサージで皮膚が伸びてたるんでしまう

- 表情筋トレーニングでかえって表情じわが悪化する

- 合わない美顔器で皮膚の摩擦が増え、しみや色素沈着の原因に

このように誤ったケアは、むしろ悪化を招くことも。

セルフケアはあくまでも「進行の予防」のためのもの。

すでに深くなったほうれい線に対して、少しでも「改善」を望む場合には、美容医療による治療が必須です。

治療が必要なほうれい線と、まだ予防できるほうれい線の違い

- でき始めの浅いほうれい線:スキンケア+予防的治療(ハイフなど)で対応可能

- すでに深くなったほうれい線:注入治療や外科的手段が必要

自分のほうれい線がどのレベルか、一度専門医の診察を受けて見極めることをおすすめします。

深いほうれい線に効果的な治療法一覧

ほうれい線治療と一言で言っても、その原因によって「効く治療法」は大きく異なります。

特に「深いほうれい線」に対しては、表面的なスキンケアではなく、構造的にアプローチできる医療的手段が必要です。

ここでは、当院でも行っている代表的な5つの治療法について、それぞれの【作用メカニズム・適応・持続性・リスク】を、美容医療の専門的見地から詳しく解説します。

①ヒアルロン酸注入

▷作用機序:

粘性のある透明なジェル状の物質(ヒアルロン酸)を皮下に注入し、不足したボリュームを物理的に補うことで、ほうれい線を浅く見せる。

▷効果:

即効性があり、注入直後から改善を実感しやすい。

ただし、皮膚の動きに追従しにくいため、笑顔で不自然に浮き出るケースがある。

▷適応:

・中等度〜深いほうれい線

・「今すぐ効果を出したい」イベント前などに適している

▷デメリット:

・血管塞栓、しこり(遅発性結節)のリスク

・定期的なメンテナンスが必要(1年に1回程度)

②グロースファクター治療

▷作用機序:

グロースファクター(成長因子)を真皮層に注入し、コラーゲンの再生を促す。

単なる「埋める・膨らます」ではなく、皮膚そのものの若返り=真皮の質的改善をはかる治療法。

▷効果:

注入直後は大きな変化はないが、1〜6ヶ月かけて徐々に改善し、ナチュラルかつ長期的な持続性が得られる。

▷適応:

・浅い〜深いほうれい線

・「自然に」「長く」「1回で終わらせたい」人に最適

▷デメリット:

・効果が出るまで時間がかかる

・深いほうれい線には2回目投与が必要なことも

③脂肪注入・脂肪移植

▷作用機序:

自分の脂肪(腹部や太ももなど)を採取・遠心分離し、精製した脂肪を皮下へ注入。ボリュームを補う自家組織注入。

▷効果:

定着すれば長期的な持続が可能。ただし、ほうれい線部位はよく動くため定着率が低く、複数回の施術が前提となる場合もある。

▷適応:

・中等度〜深いほうれい線

・顔全体のボリュームロスが進んでいる方に適応

▷デメリット:

・定着率に個人差が大きい

・しこり、感染、血管塞栓などのリスク

・施術直後は腫れや内出血が強く出ることも

④フェイスリフト手術

▷作用機序:

皮膚だけでなく、SMAS筋膜(表在性筋膜)まで含めて顔全体のたるみを物理的に引き上げる手術。余剰皮膚を除去するため、大きなたるみにも対応可能。

▷効果:

たるみに対して最も明確な改善が期待でき、持続性も長い。

ただし、「溝」を埋めるわけではないため、深いほうれい線そのものが改善されるとは限らない。

▷適応:

・たるみが著しい方(50代以降に多い)

・しっかりとした若返りを希望する方

▷デメリット:

・ダウンタイム(腫れ・内出血・拘縮など)が長い

・傷跡が残る

・費用が高額

⑤ハイフ(HIFU;高密度焦点式超音波)

▷作用機序:

皮膚の深層(SMAS)や真皮層に対し、高密度超音波を一点集中させ、熱変性を引き起こすことで肌の引き締めとたるみ予防を促す。

▷効果:

予防的な効果・軽度なたるみ改善には有効。

ただし、すでに溝が深くなった状態では改善効果は乏しい。

▷適応:

・20代後半〜40代前半の軽度なたるみ

・浅いほうれい線の予防目的として有効

▷デメリット:

・火傷、色素沈着、神経障害(非常に稀)などのリスク

・定期的なメンテナンス(半年に1回程度)

・頬こけやこめかみのやつれを悪化させることも

治療法別に見る「効果・持続・適応・費用」の【比較表】

|

治療法 |

効果 |

持続性 |

適応度 |

費用感 |

特徴 |

|

ヒアルロン酸 |

即効性高い |

6ヶ月~2年 |

中等度~深い溝 |

比較的安価 |

くり返し注入が必要、笑ったときに不自然に膨らんで見えることも |

|

グロースファクター |

徐々に根本改善 |

数年~10年以上 |

浅い〜深い溝 |

コスパ良好 |

自然で長持ち、笑ったときもなじみやすい、深い溝は2回目が必要になることも |

|

脂肪注入 |

定着すれば長持ち |

長期 |

中等度〜深い溝 |

高め |

定着率に個人差あり、しこりや感染のリスクあり |

|

フェイスリフト |

顔全体の若返り |

長期 |

たるみ強い方 |

高額 |

ダウンタイムが長く傷跡残る、溝の改善には限界あり |

|

ハイフ |

軽度の改善 |

数ヵ月~半年 |

軽度のたるみ・予防目的 |

比較的安価 |

深いほうれい線への改善効果は乏しい |

第一優先は【注入治療】、必要があれば「たるみ治療」の併用を検討

様々な治療法があり迷ってしまいそうですが、最適な答えは以下の通りです。

まずは注入で“溝”をフラットにすることが最優先

構造的にできてしまった深い溝は、まず「中から」持ち上げてあげる必要があります。

特にグロースファクターは、真皮そのものの再生を促し、自然にハリを取り戻すことで長期的な改善を実現します。

たるみが強い場合はリフト手術や機器治療の併用が有効

深いほうれい線の多くは「たるみ」と「溝」が複合しています。

注入で溝を埋めたあと、必要があればフェイスリフトやハイフなどの「たるみ治療」を併用することで、より若々しい印象に近づけます。

当院グロースファクター治療の特徴

- 動きに追従するため、笑顔でも不自然にならない

- 真皮の線維芽細胞を活性化し、根本的な改善へ

- 1回の治療数年〜10年以上効果が持続(10年保証制度あり)

- 将来的な進行の予防にもつながる

「自然に・しっかり・長く」改善したい方へ

「美容医療には抵抗がある」

「不自然な変化にはなりたくない」

そう感じている方にこそ、グロースファクターは適しています。

表情の動きに合わせてなじむ自然な仕上がりで、周囲に気づかれずに若返ることが可能です。

注入直後よりも数ヶ月後にハリが増すプロセスも、ナチュラルな変化として評価されています。

深いほうれい線の治療に悩んだら、まずはご相談ください

深いほうれい線には、正確な診断と戦略的な治療の組み合わせが不可欠です。

当院では「自然に・効率よく・将来の自己投資にもつなげる」ことを大切にしながら、患者様一人ひとりに合った治療をご提案しています。

ご相談・ご予約はこちらから

深いほうれい線でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を執筆しております院長の私が、直接メールでご返信させていただきます。